移动、可穿戴、手持是电子行业逐渐步入万物互联、人工智能时代的关键词,支持这种改变便是蓄电技术。

然而,产品功能与日俱增,对蓄电装置的输出能力和蓄电能力要求越来越高。另外,产品寿命要求变高,很多产品甚至要在生命周期内无需更换电池。

因此,新的需求催生了蓄电装置的转变。尼吉康在此背景之下,开发了一种新型的小型锂离子可充电电池,并在CEATEC 2020上展示了这项技术的进度和成果。

兼顾高功率密度和高能量密度

目前来说,主要使用的蓄电装置主要分为EDLC(电器双层电容器)、铅蓄电池、镍氢电池、锂离子可充电电池。其中,大部分与物联网、人工智能相关移动应用多采用EDLC和锂离子电池方案。

尼吉康展示了一张Ragone Plot(功率密度与对应能量密度的对数关系图),对比不同装置蓄电装置的功率密度和能量密度。

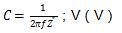

式中C(F/g)为整个电容的比电容,计算时需计算两个电极的质量,即 为窗口电压;t(s)为放电时间。

为窗口电压;t(s)为放电时间。

通过公式可以看出,功率密度主要取决于电极材料自身容量和窗口电压,通过改性或新材料可提高电极材料的电容性能,能量密度则取决于电池的放电时间。

经过计算可以发现,铅蓄电池和镍氢电池明显不满足大功率输出需求。EDLC虽然拥有很好的功率密度,即很好的充放电流,但放电时间很短,最终导致容量不足;锂离子可充电电池拥有很好的能量密度,但反之功率密度较小,不能满足大容量需求。

拥有高功率密度和高能量密度,意味着能在保持续航前提下,拥有瞬时大功率。正是因为基于对市场的洞察,尼吉康才研发了兼顾两个性能的小型锂离子可充电电池SLB系列。

通过对比EDLC与锂电子电池数据参数,尼吉康所研发的小型锂电子可充电电池在能量密度上可达40Wh/kg,优于EDLC;在功率密度上达到3kW/kg,可在-30~60℃下使用,周期寿命超过25,000回,并且不会因热失控着火,全面优于锂离子电池。

负极材料变为LTO,结构优化为圆筒状

为何尼吉康的小型锂离子可充电电池拥有如此的“魔力”,能够兼顾两种性能?根据尼吉康的介绍,这主要归功于基本技术采用了东芝(TOSHIBA)可充电电池 SCiB 技术,开发产品的负极采用了钛酸锂(Li4Ti5O12,Lithium titanate oxide,LTO)。

除此之外,尼吉康还在结构上进行了优化。普通的锂离子可充电电池的结构一般采用圆筒形、方形和钮扣形。尼吉康开发的小型锂离子可充电电池采用了圆筒形状,几乎与尼吉康电气双层电容器的基本结构一致,由正极、负极、隔膜、电解液以及外壳材料构成。

声明:本内容为作者独立观点,不代表电源网。本网站原创内容,如需转载,请注明出处;本网站转载的内容(文章、图片、视频)等资料版权归原作者所有。如我们采用了您不宜公开的文章或图片,未能及时和您确认,避免给双方造成不必要的经济损失,请电邮联系我们,以便迅速采取适当处理措施;欢迎投稿,邮箱∶editor@netbroad.com。

| 适用高功率锂离子电池的硕特 UHP-SMD 保险丝 | 23-12-07 15:53 |

|---|---|

| SCHURTER (硕特) 推出UHP 高电流贴片(SMD) 保险丝 | 23-01-09 11:56 |

| 尼吉康:让电容技术更好赋能全球可持续发展 | 22-12-05 10:05 |

| 资深锂电池供应商三星SDI研究报告 | 21-03-11 13:50 |

| 半导体景气传导,高性能元器件未来可期 | 20-12-21 10:50 |